個性的で多様な学校が日本の教育環境を豊かに

2014年、軽井沢に開校した全寮制のインターナショナル・ハイスクール「ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン(以下、ISAK)」。ここでは、日本の高校1〜3年生に当たるGrade 10〜12の生徒、およそ170人が学んでいる。その7割は、58の国・地域から集まった留学生。教員も9割が外国人だ。

さまざまな文化背景や価値観が交錯する環境のもと、「アジア太平洋地域と、グローバル社会を変革する人材の育成」という教育方針を掲げるISAKは、文字どおりのインターナショナルな学校だ。しかし、創設者である小林りんさんは、日本の教育を必ずしも否定しない。むしろ優れた点がたくさんあり、自信を持つべきだと言葉に力を込める。

例えば、約1億3000万という人口を抱えながら、OECDのPISAテストで日本が常に上位に入っている事実は、国民の教育の質があまねく担保されていることの証左といえるだろう。多くの日本人が苦手意識を持つ理数系の教育にしても、国際的に見れば、日本の評価は概して高い。また、今回の教育改革で注目の「主体的・協働的な問題解決能力」に至っては、日本の15歳はOECD調査において、「協力して問題解決する力」で堂々たる世界第2位だ。

こうしてみると、日本の教育事情はなかなか頼もしい。しかし、その状況を一変させるのが、画一教育を象徴するかのような大学入試だと、小林さんは言う。学校教育は、子どもの個性や社会のニーズの多様性を反映して、本来もっと多様であってよい。単純に比較できないほど多様な学校があって、しかも各分野で突出した学校が増えるほど、教育は豊かになる。ところが現実には、大学入試に近づくにつれ、日本の学校教育は画一的になっていく。これが教育現場の創造性を削ぐ最大の要因だと、小林さんは指摘しているのだ。

少子高齢化、AIなどの登場による労働環境の変化、ますます進むグローバル化など、激変する時代を生き抜く力が育つよう、日本の教育は一日も早く変わる必要がある。多くの教育関係者がこうした危機感を共有しているからこそ、2020年に向けた大学入試改革は、大きなムーブメントになっている。

激動の時代を生き抜く3つの力を育てる

大学改革と連動し、中等教育でも改革は少しずつ進んでいる。グローバル社会に通用する人材の育成を目指し、ISAKが注力するのは、「問いを立てる力」「多様性を発揮する力」「困難に挑む力」という3つの力を身に付けさせることだ。

1つ目の「問いを立てる力」は、主体的にものを考え、自ら課題を発見し解決していく力であり、日本人にとっては、いわゆる「受け身の学習」からの脱却宣言ともいえる。同時に、そもそも自分はどういう人間で、どのような人生を送りたいのかといった、自分自身への問いかけや、周りの人を理解するための他者への問いかけも含まれる。「なぜ」「どうして」「どうすれば」など、たくさんの問いを積み重ねる中で、物事を洞察するまなざしや、社会と積極的に関わっていく姿勢が育まれていく。

2つ目は、「多様性を発揮する力」。自分の「当たり前」とは異なる「当たり前」を持つ人を否定せず、「なぜそう考えるのか」と思えることが出発点となる。日本人同士でも、自分と違う「当たり前」を持つ人は数多い。例えば、「文中の太郎の気持ちを以下から選べ」という国語の問題で、正解ではない答えを選んだ生徒は、実は自分にはない面白い視点を持っているかもしれないのだ。

歴史でも同様だ。英語でHISTORYというように、歴史というのは過去のある出来事をめぐる“His (or Her) Story”をひも解く学問でもある。ストーリーの紡ぎ方で、歴史の解釈はどう変わるのか。それが現代の各国の歴史観の相違や、国際紛争にどう関連しているのか。多様性はあらゆる教科で扱うことができ、異なる価値観や考え方と向き合う経験は、グローバル社会における、よりダイナミックな多様性に対応する素地を、生徒の中につくることになる。

3つ目は「困難に挑む力」。事故の心配や、保護者や社会への配慮も必要だが、学校は、生徒がさまざまな経験をして失敗やリスクに負けない胆力を身に付け、社会に出る準備をする場でもある。既存のルールや常識が次々と崩壊し、更新されていく激動の時代を前に、失敗体験は成功体験と同じほど生徒の人間的成長にとって重要だというのが、ISAKと小林さんの信条だ。

若きチェンジメーカーを未来へ向けて送り出そう

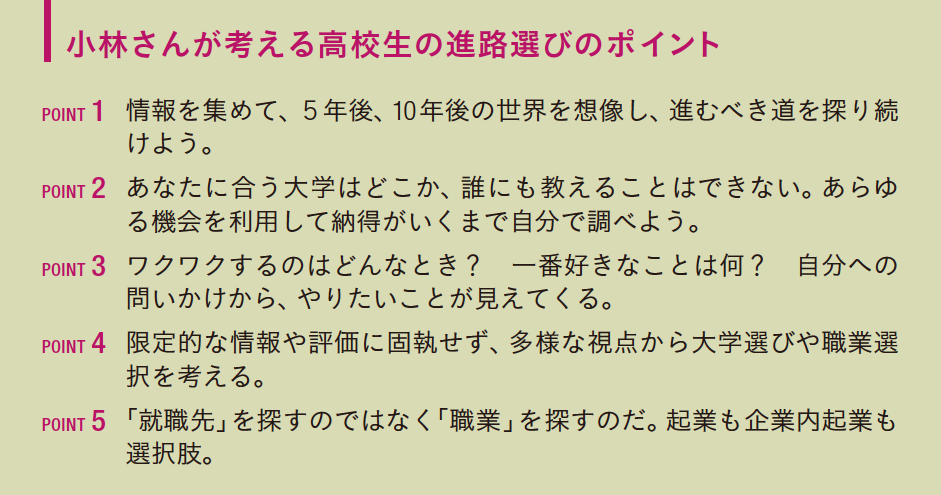

激動の時代を前に、生徒は何を基準に進路を考えればよいのだろう? 大学ランキングは指標として参考になる。だが、最終的には、生徒自身が大学を調べ、将来の職業も考慮したうえで、「自分はこの先生の下でこの学問を学びたい、というくらいの意識は持ってほしい」と小林さん。反対に、大学に進む意味が見つからなければ、進学しないという道もある。ISAKでは毎年1割程度の生徒が、卒業しても進学せず、ギャップイヤーを取るという。そして旅をしたり、働いたり、ボランティア活動に参加しながら、将来についてじっくり考え、納得した時点で大学に進むのである。

子どもの進路選択に関しては、親も助言を惜しまない。だが、生徒の親世代は、20年近く前の自分の原体験を基にわが子の進路を考えがちだ。しかし教育する側は、20年後の世界を見据えてプログラムを開発している。そこには40年近いギャップが存在する。20年後に本当に役立つ教育を、20年前の経験を基に判断できるのか。大学を出て就職すれば安泰という時代は、すでに過去だ。「自分の時代の常識が通用しなくなっている現実に、大人は気づくべき」と、小林さんも手厳しい。人類が向かおうとしている未来は、それほど混沌としているからだ。変化のスピードは前例がないほど速く、この先にどのような社会が待っているのか、確かなところは誰にも分からない。

「だから生徒たちは、懸命に情報を集め、自分が進むべき道を絶えず探り続けていかなくてはなりません。今、確実に教育者にできることは、情報の収集方法と、それに基づいて自ら考える方策を教えることくらいだと思います」と小林さんは言う。

小林さんはかつて、国連児童基金(UNICEF)のプログラムオフィサーとして活躍していた。その国連でも、以前は軽視されがちだった調整型のリーダーシップが、国際政治の潮流の多極化が進む近年、見直され始めているという。

国際社会には「唯一絶対の解」はない。対立する主張に耳を傾け、文化も常識も異なる人々の意見をまとめるには、調整型のリーダーシップが力を発揮する。「和を尊びながら落としどころを探る、調整型リーダーの高度なスキルを日本人は本質的に持っています。そうした力も生かし、世界をポジティブに変えるチェンジメーカーが、日本からたくさん出てきてほしいと思います」と期待を寄せる。

新たな価値を生み出す、新しい産業を創る、知恵と工夫で課題を解決する。混沌とした未来だからこそ、どんな仕事についても、そこが「チェンジメーカー」の活躍の場となるだろう。

ただし、国際社会の中の日本人は、もっと自信を持って堂々と、明確なコミュニケーションを取れるようになる必要がある。世界中から集まった学生が、共に英語で学び、ディスカッションをし、その中で異文化への理解を深めるISAKは、小林さんが提示する教育のひとつの理想の形として注目されている。そこで培われるコミュニケーション力も、リーダーシップも、自分自身の主張や、明確な考えのうえに成立する。そして、主張できる人間になる方法は決して難しくない。なぜなら、話したいことも、主張したいことも、自分が好きなことや、やりたいことの延長線上に自然と生まれてくるからだ。

その土壌は、学んだり遊んだり、失敗したりといった、さまざまな経験をとおして、子どもの中に少しずつ育まれていくものである。中学・高校時代に、夢中になれる学問や趣味、心からワクワクできる対象を見つけることは、とても重要だ。それがやがて、進路選択の際の羅針盤になっていくと、小林さんは考えている。